WOCNブログ

フットケア学会に行って来ました ぱーと 1

3月7~8日奈良市にて、日本フットケア学会が開催されました。

当日朝出発し、ランチョンセミナーから参加しました。

受講しようと会場に到着したら、せんとくんが迎えてくれました。

TVで見るよりちょっとかわいいかも~。

写真も撮らせてもらいましたよ。

「ポージングを変えて下さい。」という私の無茶振りにも、答えてくれました。

せんとくんありがとう!(こんな風に気軽に言ってはいけない?)

開催地のキャラクターが出迎えてくれるのって、初めてでしたが

うれしいものですね。。。

看護師の役割拡大に向けて-創傷ケアにおけるエビデンスの構築-と題して

真田先生の特別講演があり

「高齢者の自然治癒力のすばらしさ、生きる力を看る そして最後まで看る」

「諦めない」とおっしゃっていました。

最近、諦めようと考えていたことがあり、気分も沈みがちでしたが、

真田先生に勇気をいただいた講演でした。

(フットケア学会もこれが最後になるかも。。。とか考えていました)

2日目も「諦めない」がキーワードになるセミナーがありました。

私の心を見透かされているみたいでしたよ。ぱーと2で書きます。

学会終了後は懇親会に参加しました。

“奈良国立博物館なら仏像館の拝観ができる”ということだったので、

迷わず申し込みました。(事前申し込み者にはポストカードの記念品付き)

開場を待っている時に鹿と目が合い、持っていた手提げ袋の中に頭を入れられ

資料が入っていた袋を食べられてしまいました。

鹿さんに「何も持ってないよ。」と一生懸命説明しましたが、

無視されちょっと怖かった~。かわいい顔をしているのに。。。

写真はかじられた袋です。ホテルで撮影しました。

懇親会は料理もおいしく大満足!

ホテルに戻る時に空を見上げたら、オリオン座が綺麗に見えました。

普段から仕事が終わり家に入る前に、オリオン座を見ているのでつい癖で

見上げてしまいました

鹿とオリオン座。。。

忘れられない学会になりそうです。

WOCN ふりはた

WOCNブログ

大雪のため中止になった在宅褥瘡セミナー

2月15日相澤病院にて開催予定だったセミナーですが、

記録的な大雪のため中止になってしまい、

講義内容を配布資料として送っていただきました。

事務局の方は徒歩で大学に向かい、メールの送信をしてくださったそうです。

あの雪の中、何時間かかったか分かりませんが、本当に大変だったと思います。

お疲れさまでした。

飯田市訪問看護ステーション 日本褥瘡学会認定師 近藤 龍雄PT

杉山外科医院 日本褥瘡認定師 甲斐澤 政美 Ns

相澤病院 若林 あずさ WOCN の3名が講師予定でした。

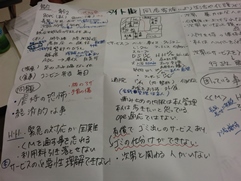

資料の一部を紹介します。

体圧分散マットレスの選択方法

・在宅での褥瘡発生リスクアセスメントには「OHスケール」が適している。

・リスク判定後、自立度と介護力を考慮し、体圧分散マットレスが簡単に選べる

介護力判定表 介護の知識 技術 意欲 にて判定

それぞれの介護力で選択する

ポジショニングのポイント

・エアーマットだからこそ、ポジショニングは必要

・拘縮・変形の方は特に必要

・姿勢によってチェックするポイントがある

在宅や施設での褥瘡対策

1、 生活の中・現場で原因・誘因を探す

2、 ベストを目指さない

3、 褥瘡発生後のアセスメント

4、 チームとの情報共有

5、 患者さんや介護者に出来る方法を指導

介護者のプライド

今までやってきた⇒これからも出来る⇒方法の変更はあり得ない

指導のポイント:相手を認める・柔軟な姿勢・タイムリーに

・皮膚は清潔を保ち、湿潤を避けるように心がける

・おむつの使用による皮膚の湿潤は避けられない

・個々にあわせた刺激のない方法を選択

・スキンケアは皮膚の理解・観察から

・弱い皮膚をつくらない、弱い皮膚をまもる おさんぽ(保清・保湿・保護)

・毎日できることを見つける

<おさんぽ>は洗浄・保湿・保護よりも覚えやすいかも。。。と思いました。

来年のセミナーは、天気になるといいな~。

WOCN ふりはた

WOCNブログ

ブログ休止中のできごと ぱーと 7

越屋メディカルさん(当院で洗浄剤や保湿剤でお世話になっています)の

EナビストーマをiPadで使用しています。

注1:たまにですが。。。

ストーマ装具の製品カタログや、パンフレット、ガイドブック、

情報誌(メーカーガイドブック、患者会ご案内)など何冊も持つよりも、

iPad一つで済むので便利!

注2:iPadは病院の備品です。医療秘書室にあるので取りにいくのが面倒

動画コンテンツが出来たとのことで、担当の山本さんから同期をして

いただきました。

お忙しいのにありがとうございました。

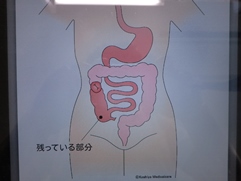

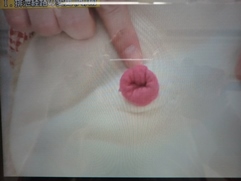

「動画で学ぶストーマケア」として

排泄経路変向術・排泄物の処理方法・セルフケアで行う装具交換

看護師による装具交換・ストーマの位置決め

が分かりやすく、動画で説明されています。

医療従事者向けとはいえ、患者さんへの指導にも使えるツールだと思いました。

洗浄剤のベーテルFと保湿ローションのベーテルもお気に入りですが、

(当院の売店で販売しています。)

今回のコンテンツも、とっても良いです。さすが!

Eナビストーマに、

S、I、U、P(シーアップ)ストーマイメージアッププロジェクトチーム

ストーマについて正しい情報提供と、理解を深めるためのホームページも

閲覧できるようになっていて(最近気が付いた。。。)

全国オストメイトJPを知りました。(勉強不足ですね)

オストメイトの方々と、その家族の願いを一つ一つかなえるためのサイトで

外出の自由をサポートするため、全国のオストメイト対応のトイレ情報を

共同で作り上げるプロジェクトだそうです。

趣旨に賛同したので、早速アドレスを登録しました。

患者さんにも紹介したいと思います。

願いをかなえるお手伝いができたら、うれしいですよね。

WOCN ふりはた

WOCNブログ

ブログ休止中のできごと その他 ぱーと6

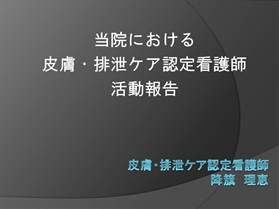

12月21日午後当院会議室にて、院内学会が開催されました。

今年度は、活動時間をたくさんいただいたので、

日誌を振り返り、分析したものを発表しました。

内容はともかく、「まとめることはすごく大事だな~」と改めて実感!

「けっこう頑張っているわ~」「よくやったよね~」とちょっと思いました。

注:誰も言ってくれないので、自画自賛するしかない。。。

参加した医師から、「降旗がすごく大変だってことがすごく良く分かった。」

「活動内容が分かった。」。。。など意見をいただきました。

同じ日に、認定看護師のブラッシュアップセミナーもあり、参加を迷いましたが

院内学会を優先させて正解だったと思いました。

WOCN ふりはた

WOCNブログ

ブログ休止中のできごと 研修編 ぱーと5

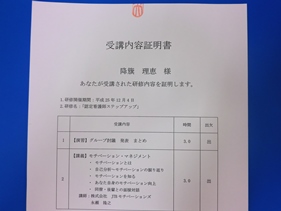

12月4日、認定看護師フォローアップ研修(モチベーション・マネジメント)に参加しました。

JTBモチベーションズの 陽川 一守氏が講師でした

勤務先が近い病院が同じグループになり、グループワークも行いました。

グループワークの内容は、

「現在困っていること・モチベーションが上がるとき・下がるときについて」でした。

モチベーションとは、

個人内に生起するエネルギッシュな一組の力。

行動を引き起こし、その形態、方向、強さ、継続性を決定する。動機づけ 意欲

モチベーションの特性として

1、 モチベーションは、変わる・可変性⇒コントロールできる

2、 モチベーションは、人によって違う⇒個別性がある

3、 モチベーションは、人に影響する⇒伝播性

やる気と仕事の成果関係は

仕事の成果(業績)=能力・スキル×やる気なので、やる気をいかに高めるかが大事

看護師は上司の承認欲求が高いそうです。 ⇒重要なこと!

自己診断するために33の質問に直感で答え、自分のモチベーションスタイルをチェック

しました。やる気を数値化し、その高さ、要因を明らかにするアンケート式の調査・分析システムで、約10万名のデータを蓄積し、深く詳細なモチベーション分析が行えるということでしたが。。。

本当に分かるのか信じられなくて、半信半疑でしたがピッタリと当たっていました。

モチベータとタイプ、モチベータの意味をそれぞれ示します。

#適職 適性指向 仕事自体が好きか、自分に合っていると思えること

#プライベート マイペース指向 家族や親しい人からの仕事の理解があること。

また仕事と余暇のバランスが取れていること

#自己表現 アイディア指向 自分の考えやアイディアを生かしたり、個性を発揮すること

#環境適応 サバイバル指向 状況の変化に適応し、困難や障害を乗り越えること

#環境整備 マニュアル、整理整頓指向

業務手順が明確になっていること、病院の設備、立地といった職場環境が快適であること

#人間関係 協調指向 職場の人間関係の円滑さや協調、交流があること

#業務遂行 バリバリやり抜く指向 職場において業務を遂行し、目標を達成すること

#期待・評価 優等生指向 職場でまわりから寄せられる期待や信頼・評価されること

#職務管理 スペシャリスト指向 仕事内容を進めるうえで主導権を握ること です。

私がどのタイプかは内緒ですが、思い当たることがありました。

ちょっと怖いくらい。。。

スタッフのけん引モチベータ(やる気の支え)を向上させ、

不満モチベータ(やる気の阻害要素)低下することに活かせると思えた研修でした。

ちなみに私は、SEの小泉さんから

「降旗さんは少し位モチベーションが下がったくらいが丁度良い。」と言われました。

なぬ?

私が「モチベーションが下がったとか、下がる」と騒いでも、

誰も相手にしてくれないのは、皆同じことを感じているのでしょうか?

ひどいです~。

「大変だよな~。」と言って下さるのは河内先生だけです。

やはり偉大な先生は違いますね。

WOCN ふりはた

WOCNブログ

ブログ休止中のできごと 研修編 ぱーと 4

前回に続き、長野県褥瘡懇話会についてです。

シンポジウムで先生方が発表された内容の一部を紹介させていただきます。

形成外科医 阿部先生

手術で褥瘡を治すことにこだわっていた先生が、退院後2ヶ月で再発するという症例を経験することもあり、医師として無力感を感じていたそうです。

医師だけでは褥瘡問題は解決できないということに気づかされた時に、

懇話会が発足しました。

世話人をやって欲しいと阿部先生に打診されたのは、形成外科の久島先生でした。

久島先生は更に「理学療法士で誰かいないか」と言われ、近藤PTを紹介されたので

近藤PTの勧誘に飯田まで出向いたそうです。

久島先生は当時大学に在籍されていたそうですが、

「大学医学部が主導する(医師が中心の)学会組織ではなく、褥瘡に関連する多くの職種からバランスよく世話人になってもらい、医療職、介護職を問わずに学習、討論が出来る会にしたい」という理念があったそうです。

理念どおりの懇話会が続いているのではないでしょうか?

阿部先生が最後に「長寿県として全国に有名な長野県を「褥瘡最少県」として誇れる日が来るよう、これからも皆さまとともにコラボレーションしていきたいとおっしゃっていました。褥瘡最少県になる日を目指して、頑張りましょう!まずは、大北地域から。。。

齋藤WOCNが、「起きている現象を素直に認める」とおっしゃり、日頃の自分を反省。。。

創傷を見て「おかしい。」とか「こんなはずではない。」と思ってしまうことがあります。

素直に認めることは、色々な場面で必要なことなので、

本当に気をつけたいと思いました。

懇話会やセミナーの10年が理解できたシンポジウムでした。

・デイケア利用中の皆さんの作品です。

また、関連のない写真を載せてしましたが、時季のものなので。。。

WOCN ふりはた

WOCNブログ

ブログ休止中のできごと 研修編 ぱーと 3

11月23日 長野県褥瘡懇話会が開催され、

今回は当院検査科の佐々木さんの発表もありました。

佐々木さんありがとう!お疲れさまでした。

一昨年4月に、「褥瘡診断にエコーは有用か?今度研修があるので参加を検討中である。」と相談されました。

この時初めて佐々木さんと話をしたのですが、「DTIの診断(DTIについて説明し)など非常に有用であり、是非研修には参加して欲しい。そして褥瘡委員会にも入って欲しい」とお願いをしました。

佐々木さんが快諾してくれたので、今度は河内Drに相談し

許可をいただき、褥瘡委員会のメンバーになってもらいました。

本来病院長が任命するところ、方法を間違えましたが

先生が「院長に言っておく」と言って下さったので問題は発生しませんでした。

佐々木さんが委員になってから、ポケットの評価を目的にエコー(超音波)をしています。

検査技師として当初、創部にプローブを当てることを心配し、

Drに確認を取ったりしていました。

結果は、プローブの汚染対策のみ取るように。。。でした。

それでも、創部に当てるのに抵抗があるようだったので、

「エコーの時は必ず立ち会うし、検査後のケアも病棟Nsに指導するので、心配しなくても大丈夫だから。。。」と説得しました。

そうやって少しですが、事例が集まったので

「絶対にまとめて懇話会で発表した方がいい。」と勧め

「懇話会なのでかしこらなくてもいいし、発表することで質問や意見をもらって、参考になることがあるかもしれない。」とお願いし引き受けてもらったのです。

懇話会は昨年比べ演題も多く、全部で16題・シンポジウム・特別講演・

ワークショップなど盛りだくさんの内容でした。

佐々木さんの発表は1番目で 「超音波を用いた褥瘡評価の取り組み」

<超音波検査を用いることにより、褥瘡の深さ・大きさ・炎症/感染・ポケットの有無

や大きさを比較的容易に判断することができる。ポケットの広がる方向を知ることによりずれの向きが推察でき、適切な圧抜きが行えると考える>と考察し、画像の実際を示してもらいました。

認定の同期からは好評で、発表してもらって良かったと感じました。

今回の検査はコストにならないので、検査科スタッフや医師の協力がないと出来ないことです。幸いDrに、「○○さんのポケットの評価にエコーのオーダーを入れてもらえますか」と依頼するとすぐにオーダーを入れてくれます。

「必要ない」とか言われるとアウトなんですよ~。

2名の皮膚科医と佐々木さんに、とても感謝しています。

これからも患者さんのためになることは、労力を惜しまずやって行きましょう!

よろしくお願いいたします。

次回は、懇話会10周年についての内容を書きます。

WOCN ふりはた

WOCNブログ

ブログ休止中のできごと 研修編 ぱーと 2

前回、タイトルをブログ休止中の研修報告としましたが、

研修報告ではなく「できごと」にします。

今回もケアマネジャー更新研修についてです。

スーパービジョンについて、とても参考になる資料がありました。

自分自身は決して感じたことのない他人の感情のただ中へ自己を投入する能力を、

これほど必要とする仕事は他に存在しないのである F.ナイチンゲール

ナイチンゲールの「看護覚書」の補章に出てくる一節ですが、

対人援助における相手をわかるということが専門職の思い込みや自らの知っている

世界のみで相手にかかわるのではなく、相手その人のありのままにかかわっていくことの重要性を端的に述べたものといえる。(資料原文)

他者理解の様相についてのポイントは

① 「分ける」としてのわかると「変わる」としてのわかる

・分別することとしてのわかる:相手を類型化することによる他者理解

・変容することとしてのわかる:相手の生きる世界をプロセスとする他者理解

② “explanation”としてのわかると “understanding”としてのわかる

・explanation:ex~=~の外に、plain=平らな

→相手の立場や状況から外に出して(一般化して)理解する

・understanding:under~=~の下に、stand=立つ

→相手の立場や状況のしたに立って理解する

他者理解って。。。むずかしい。。。です。

グループワークも行いました。

グループワークをする時は、司会者とか書記とか役割を決めますよね。

役割を超える 担ってしまうと変えにくい 役割に固着すると危険

役割から自由になる役割 を学びました。

あみだくじで書記を務めましたが、意見を言ったり聞いたり忙しい書記でした。

また、他のグループがグループワークをしているところを観察する といった

初めての経験もしました。

「同じ人が意見を言ってばかりいる。」「まったく発言しない人がいた。」

「書記の人が議事録のように記録していた。」

「事例提供者も、この部分だけ相談したいといったスタンスだったので、それっていかがなものか」など、観察後にグループで意見がでました。

WOCN ふりはた